非日常の日常化

リュウゼツランをご存じだろうか。竜舌蘭とも書く蘭の一種であるこの植物は、成長も遅く落葉しないため玄関脇などに植えられることが多い。同じ仲間に君が代蘭がある。1950年代、私が通った小学校の玄関脇にも君が代蘭が植わっていて、のこぎりのような鋭利な葉の先端部分に触っては「痛い、痛い」と笑いながら友達と遊んだことを思いだす。

リュウゼツランの花は50年に一度しか咲かないとも言われているが、7月、8月にかけて続々と全国で開花のニュースが入っている。テレビのニュースでも流されるほどその開花は珍しいのに、それが各地で同時期に起きているのはどうしてだろう。それを知って、どこか不穏な感じがするのは私だけだろうか。

ロシアのウクライナ侵攻、異常気象による災害の多発に加え、7月には安倍元首相がカルト教団二世の男性によって殺害された。それによって、まるで蓋が開いたかのように、自民党と旧統一教会との密接な関係が明らかになり、東京オリンピックをめぐる賄賂疑惑の容疑者逮捕が始まったのだから、今年の夏はやはり昨年同様にハードだった。

本連載開始は2020年から始まるパンデミック(コロナ禍)が引き金になっている。タイトルに「厄災」という言葉を使ったのは、未知のウイルスによる感染症と人類が長いあいだ戦ってきたことを思い起こすためである。752年の奈良の大仏建立も、17世紀ベネチアで医師が使用したという嘴の長い仮面も、すべては疫病退散・疫病収束を願ってのことだった。

正直、連載を開始したころは、2022年の秋にはすっかりコロナ禍は収まり、世界は元通りになると思っていた。たしかに欧米ではノーマスクだが、日本ではまだまだ感染者数も多く、マスク姿は子どもたちのあいだでは常態化しており、鼻や口を見られたくないので外したがらない子どもたちも増えたという。却って気が楽じゃないのかというほど定着してしまった。

非日常が日常化したともいえる今、あらためて2020年の春からのことをまとめておきたい。

二つの流行語

2020年の年明けは、私の職場である原宿カウンセリングセンターの移転から始まった。冬休み明けに丸一日をかけて前オフィスから荷物を運び出し、新オフィスにすべてを収めた。1月末にはこれまでお世話になった方たちを招いて内覧会を行い、やっと落ち着いて新しい場所にも馴染みかけたところだった。そのころから中国武漢における新種の感染症が報道されるようになり、中国政府は町全体を封鎖した。日本でも2月初めにはクルーズ船ダイアモンド・プリンセス号におけるコロナ集団感染の発覚という事態に見舞われる。

2020年3月11日にWHOがパンデミック宣言を行った。東日本大震災発生からちょうど9年目の日だったことを思い出す。2週間後の3月25日には、小池都知事が緊急記者会見を行い、マスク姿で「週末の不要不急の外出自粛」を要請。ちなみにその日の東京の新規感染者数は41人だった。今年2022年7月28日の第7波ピーク時の東京の新規感染者数は40395人だから、単純計算で約1000倍の多さである。4月7日には安倍元総理が7都道府県に緊急事態宣言を発出、4月16日には全国にそれを拡大した。

さて、コロナ禍で誕生した流行語は「不要不急」「三密回避」だろう。聞きなれない言葉だったが、テレビの会見で小池都知事が繰り返すことで、瞬く間に日本中の共通語となった。夜の街を出歩かない、会食しない、おしゃべりしない、外出しない……。

カウンセリングが成立しなくなる?

それを耳にした私は、カウンセリングという仕事はもう終わりになるのではないかと思った。対面で話すこと、ましてグループカウンセリングで大勢が輪になって話すことは、まさに三密そのものだからだ。

せっかく新しいオフィスに移転したばかりなのに、カウンセリング(個人、グループ)そのものの根幹にある閉ざされた密な空間で実施するという原則が、ウイルス感染防止と真っ向から抵触してしまうとしたら、いったいどうなってしまうのだろう。いわゆる経済的基盤が揺らぐ不安に加えて、いつか自分も感染してしまうのではないかという生命危機への不安、そしてこの先いったい世界はどうなってしまうのだろうという前代未聞の事態への不安が重なり、私自身がどうしていいのかわからなくなってしまったのである。その後若手のスタッフたちの奮闘によって、ゴールデンウィーク明けにはオンラインカウンセリングを実施できる体制がつくられることで、高齢者である私もPCに向かってグループカウンセリングを実施することにすっかり慣れて現在に至る。

変わりたくない社会が生むひずみ

振り返れば、そのような強烈な不安のなかで、コロナ以前に戻りたいと強く願っていた。こんな恐怖の中で生きるのはいやだ。外気に触れることが怖くてマスクをしつづける生活はいやだ。変化を好んでいたはずの私が、元に戻りたいと願っていた。そのことに気づいた私は考えた。突然外部から訪れた変化、それによって恐怖を強いられることに対して、私には慣性の法則が働いたのかもしれない。物理学で用いられる慣性の法則とはニュートンの運動の第一法則とも言われ、「すべての物体は、外部から力を加えられない限り、静止している物体は静止状態を続け、運動している物体は等速直線運動を続ける」と定義される。これを少し拡大解釈してタイトルにも使った。私たちの生活も、外部から手を加えられない限りこれまでと同じ状態を続けようとするのではないか。日本の社会も、当時はまだ正体不明だった感染症の蔓延を経験しても、それほど変わらないのかもしれない、そう思ったのである。

このことは今の日本を見ればよくわかる。パンデミック宣言から二年半が過ぎ、前代未聞の事態に慄き、飲食業や観光業が深刻な打撃を受けながら、それでも変わらないどころか、ますます人目を気にし、マスクを手放さず同調圧力は強まるばかりだ。

その変わらなさと、コロナ禍によって生じた社会経済的損失の影響を重ねてみよう。同じ状態に静止しようとする慣性が働いたとしても、倒産や失職、不況、物価高など経済的劣化の動きはひたひたと押し寄せ、どこかにひずみを生むだろう。静止しよう、変わりたくないことが、ひずみを生むことになるのだ。危機などまるで起きていないかのように「にっぽんすごい」「家族はいいもの」という船に乗りつづけようとしても、その船に乗れる人員はどんどん減り続け、いつのまにか船から海に落ちる人が出てくるだろう。いや、ひずみという言葉は、どこか外側から見た言葉であり残酷な気がする。しわ寄せという言葉もしかりだ。そこに呑み込まれたり巻き込まれるのは、必ず弱者なのだから、当人にとってはもっと切実な言葉でしか言い表せない何かだろう。

変わりたくない社会と述べたが、社会という実体がどこかにあるわけではない。それを体現し支えている可視化された内実は、家族という幻想にまみれた存在ではないかと思う。血縁や絆、愛情といった言葉によって修飾された家族こそ、「変わらずある」「ずっとつづく」ものとして、この変化を拒む社会を支えているのだ。

例外として特権化される家族

日本の緊急事態宣言は、欧米のロックダウンとは異なる。イギリスやフランスなどは、公園を散歩している違反者を警察官がとりしまるほどの徹底ぶりで、これがロックダウンなのかと思った。そこには中世からヨーロッパを繰り返し襲ったペストの大流行の影響を見る思いだ。15世紀のベネチアでは、人口の25%がペストで亡くなったとも言われる。

国家が明確な意志を持って感染拡大防止のために権力行使をする姿は、日本では見られなかった。それが意味するものは、公共の場に出る自由を奪い、人々を家族という空間に閉じ込め、自宅・家族の中でしか自由が保障されなくなるということである。後述するように、2020年のヨーロッパではそれがDVの増加につながったと報道された。

日本ではどうだったのだろう。国民に呼びかけられた不要不急の外出をしないということは、ずっと自宅に留まりましょうということを意味する。三密回避とは、家族以外の人と密に会ってはいけないことを意味する。つまり感染拡大予防のために人と接触する自由が奪われたとしても、「家族」だけは例外に置かれたのだ。このような家族の特権化こそ、本連載で描いてきたコロナ禍の家族に生じた問題の最大の要因だといえよう。2020年の4月下旬、街で手をつなぎ顔を寄せ合っているカップルを見るたびに、「一蓮托生」という言葉が浮かんだ。極端かもしれないが、当時公然と密になる行為は、「いっしょに死んでもいいよ」という意思表示を意味したのである。そんなふうに人前で手をつながなかったとしても、マスクなしで寝食をともにする家族は一蓮托生を強制されたのである。「三密回避・ロックダウンの対象外である家族は、感染しても仕方がない=だって家族だから=家族とは一蓮托生であり運命共同体なのだ」、ということが暗黙のうちに了解されていたのだ。

日本における軽症者の隔離は多くのホテルを借り切って行われたが、利用者の多くは、一蓮托生は忍びない・同居家族に感染させないためにホテル療養を希望したと言われている。

DV相談件数と女性の自殺者数の増加

家族の特権化のリスクはコロナ感染だけではない。家族の暴力発生のリスクを高めることにもなった。2020年の4月末には、すでに述べたが、NHKでスイスやフランスなどでDVの相談件数や通報が激増していることが報道された。2022年の男女共同参画局の白書によれば、2020年度の全国の配偶者暴力相談支援センターおよび「DV相談プラス」に寄せられた件数は、過去最高の19万件であり、前年度の1.6倍だった。

緊急事態宣言下でそれほど広くもない家に家族全員が顔を合わせて何日も過ごすことが強いられたのである。あの時期が家族に与えた影響に関しては、上記の白書が詳細な資料を提供しているが、暗数としてDV通報件数にもつながらないケースも多かったのではないかと想像する。

令和2年中における自殺の状況 警察庁自殺統計原票データより厚労省作成

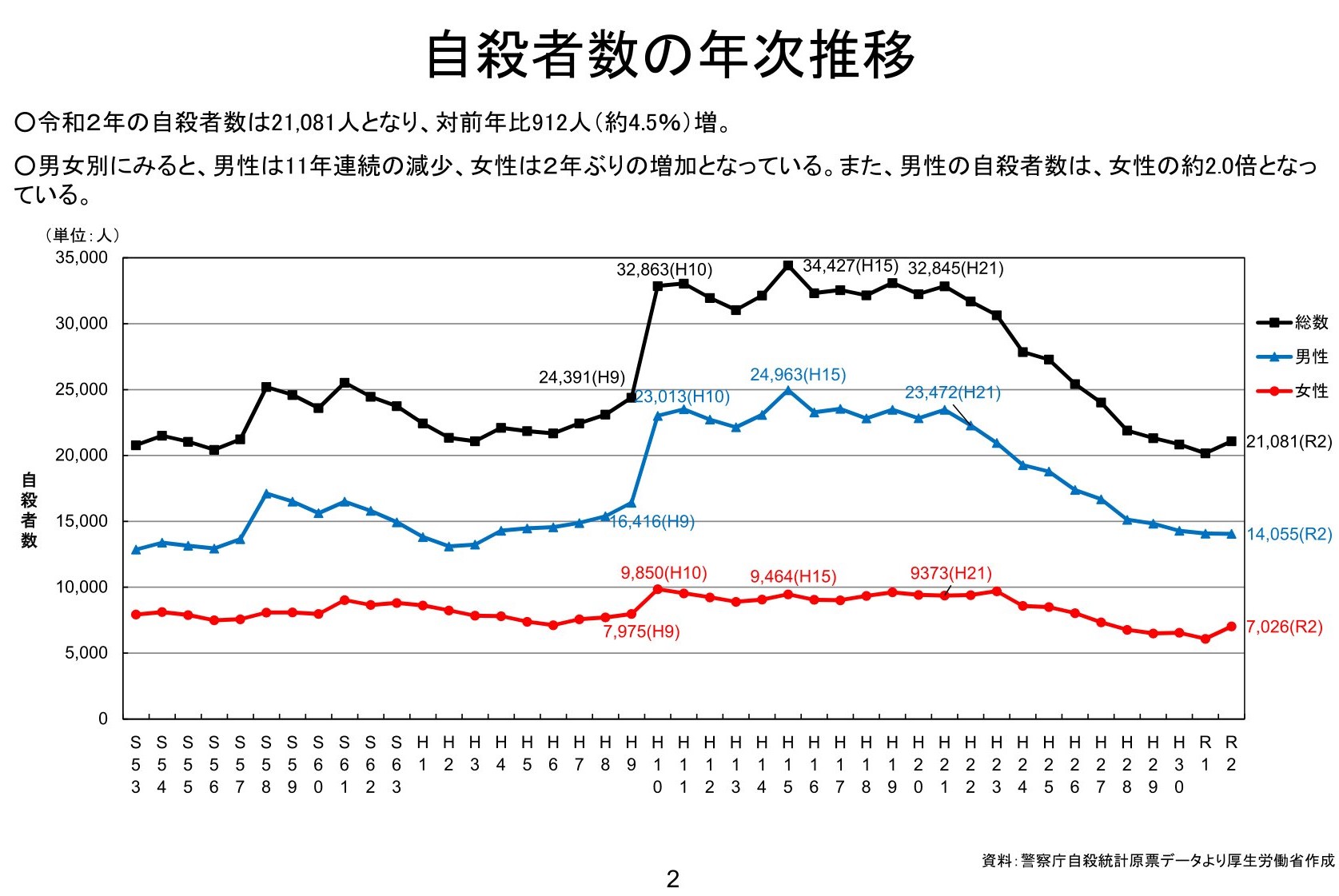

すでに多くの識者によって指摘されているが、2020年度の自殺者数のグラフ(図参照)を見るとコロナ禍における(特に緊急事態宣言下において)さまざまな問題点が浮かび上がる。男性の自殺者数は前年度から減少しているのに、女性のそれは増加していることは新聞でも報道された。それをもう少しよく見ると、40歳代前後の中年無業者女性(いわゆる主婦層)と10代後半の女性(中高生を中心とする)の自殺者数増加が全体を押し上げている。

主婦と女子中高生という弱者

前者について詳しく見てみよう。家族全員が終日自宅に居るとなると、三食つくらなければならず、食器も洗わなければならない。食事をつくれば必ずゴミが出る。在宅しているとどうしてこんなにと思うくらい、プラゴミも生ゴミも溜まっていくことは多くの人が経験しただろう。もちろん埃も溜まり、掃除の必要性も出てくる。こういった家事やら家族成員のケアなどの役割を、母であり妻である主婦層が全部担わなければならないとしたらどうだろう。これまで勤めていたアルバイトの契約は破棄され、友人とランチすることもできず、ひたすら家族の中で日々膨大に要請されるケア役割をひとりで担う。コロナ感染の恐怖も高まるいっぽうなのに、先の見通しも立たず、夫の協力も得られず、それどころか夫からは不安やイライラ、思い通りにならない怒りのはけ口にされたらどうだろう。DVという言葉も知らず、自分が負担を背負うしかないと思った女性たちが、ある日自殺という行動を選ぶ可能性は高いだろう。

後者については、「トー横」と称される歌舞伎町の一角に集まってくる女子高生をイメージするとよくわかる。彼女たちを家に帰そうと説得する警察官の姿が報道されたり、居場所を提供すると言いながら性加害行為を働いて摘発された男性が逮捕された事件が報じられたりして、耳目を集めた。

彼女たちは、家族の元に戻りたくないのだ。それほど広くもない自宅に戻れば、父親から殴られたり母親からグチを聞かされたり、兄から殴られたりするからだ。殴られなくても性虐待を受けることもある。そんな10代の女性にとって、夜明けまで居られる場所は貴重なのだ。おまけに同じような女性がたくさんいることで、仲間を得ることもできる。

そんな未成年の女性たちにとって、外出が禁じられることは地獄のような家族に幽閉されることを意味する。緊急事態宣言は彼女たちにとってまさに自分が生きられる場所を奪われ、身体的精神的安全が無視される家族に収監されることを意味したのである。こうして、家族において弱者化された女性(中年無業の主婦と未成年中高生)たちは、特権化されることで外部への通路を閉ざされ場所から、逃げることもできず、死に至ったのである。

そしてウイズコロナの時代に

本稿を書いている最中にエリザベス女王の逝去の報に触れ、それに伴う英王室のさまざまなセレモニーが実施された。原稿執筆の傍ら、BBCによって逐一生中継されたそれらの重厚な儀式を何度もYouTubeで見た。女王自身が生前綿密に自らの葬儀についてプランを練っていたことも報道された。

おそらく世界中の耳目を集めただろう中継画面を見ながら思った。それらは必ず始まりがあったのだ、始まりがあったからこそ儀式として定着した。そして、それを変えずに、変化を拒むことができる王室があったから国葬の儀式が実現されたのであると。

同じ状態をつづけよう、変わらないでいようとするのが慣性の法則なのだが、物体とは異なり、人間の社会ではつづけること、変化を拒めるようになるには力が要る。京都の祇園祭を十数世紀にもわたって続けられたのは、変わることを拒み、維持する力があったからだろう。伝統行事と呼ばれるもののなかで、それを維持できずに消えていった例は数多くある。その場合の力の多くは財力を指す。

家族の場合、維持するのに必要な力とはなんだろう。内閣府の前述の調査によれば、もともと穏やかな家族関係だった人たちは、緊急事態宣言の時を経てもそれほど変化していないどころかますます円満になっているという(『日本子ども資料年鑑2022』母子愛育会 愛育研究所)。

良好な家族関係には、慣性の法則そのままに現状を維持するだけの力が備わっているということだ。30代のある男性は「一日中家にいると電車に乗って通勤するのがいやになります。在宅勤務は家事を手伝う時間が持てますし、子育てもいっしょにできますし、けっこう楽しいですよ」と語った。

本連載に登場した女性たちは一様に「コロナがなかったらこんなことは起きなかった」と語った。彼女たちは自殺にまで至らなかったが、このままでは夫婦を、親子を続けられないと追い詰められた人たちだった。変化せず静止したままでは死んでしまう、生きていくためにはこのままでは無理だと思った人たちだった。それまでの家族に、慣性の法則に添って維持していくだけの力(家族関係の穏やかさ、円満さなど)がなかったのである。

コロナ禍にあって、変わること、続けることを拒む慣性の法則を支えるだけの力のある家族と、そうでない家族との対比がはっきりした。これは非日常が日常化したような日々において、残酷な現実ではないかと思う。

*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。