過酷な運命を生きのびようする子供たち、障害を持つ息子、鬱屈に呑み込まれた男…。2023年春に逝去した大江健三郎は、デビュー以来、“弱さ”を描きつづけてきた小説家でもありました。強さの定義がゆらぐ今、大江の遺した作品と向きあうことは、どんな意味を持つのでしょう。『無垢の歌――大江健三郎と子供たちの物語』(生きのびるブックス)を上梓した野崎歓さん。そして、『ケアの倫理とエンパワメント』(講談社)が話題となった英文学者の小川公代さんが、アクチュアルな大江文学の魅力について語ります。

大江健三郎の文体

野崎 小川さんの『ケアの倫理とエンパワメント』が出たのは2021年の夏ですか。近年の人文書でこれほど評判がよかったものはないんじゃないかな。僕の勝手な関係づけかもしれないけれど、大江健三郎の文学と『ケアの倫理とエンパワメント』は直結するんじゃないかというくらい、すごく相性がいい気がします。大江文学にはまだまだ新しく読める部分があるということが、小川さんの本をあわせ読むといっそうわかる。今日、その話は追い追い出てくると思います。

『無垢の歌――大江健三郎と子供たちの物語』で、どうして大江さんの作品について書こうと思ったかということから話しましょう。僕はフランス語の翻訳をしていればそれで満足な人間なんですが、翻訳をやってると日本語の文章の大切さが感じられます。原文を日本語にしている時、語尾をどういうふうに処理すればよいのか、抽象名詞をどう直すことができるのか、原文のリズムをどう日本語のリズムに生まれ変わらせることができるか、といつもそんなことを考えています。そうすると切実に、日本の作家のこの文章は魅力的だなあと素晴らしさを感じるようになる。フランス文学でこういうものがあるなら日本文学にはこういうものがあるぞ、という発想にだんだんなってくるんですよね。

日本の作家について書いたのは谷崎潤一郎が最初でした(『谷崎潤一郎と異国の言語』中公文庫)。谷崎は、日本語は放っておくと文末がだらしなくなり、リズムがなくなって、こんにゃくみたいになってしまう言葉だというようなことを言っています。それなら谷崎の文章はどんなところが魅力なのかな?という関心から、書こうと思うようになりました。

その次に井伏鱒二について書きました(『水の匂いがするようだ――井伏鱒二のほうへ』集英社)。これも井伏の文章の非常な魅力というのがあったから、というのが理由です。それに世の中どうして太宰派ばっかりなんだ⁉と義憤にかられたところもあります。

日本語の作家について書く一番大きな楽しみは引用です。面白い箇所を引用したい。それで今回、大江さんに至ったというわけです。だから『無垢の歌』は批評ではなくてエッセイだと自分では思っています。

小川 私も大江の文体に魅かれます。

野崎 本当に文体の魅力がありますね。僕の世代は、学生の頃から作品はテクスト論とかエクリチュール論とかに収斂させるべきだと叩き込まれてきました。その淵源にはソシュールの言語学的なものがあって、閉じた差異の体系としてのテクストに縛られていくところがあったんです。でも言葉は言葉だけで存在しているわけではありません。そこには人間性もあるし、環境も自然もあるわけで、これらと結びついた「生きたもの」として文学をとらえ直したいと思っていました。大江さんの文学はまさにそういうものとして目の前にありました。

小川 『個人的な体験』には、何を言っているかわからないけれど意味を越えたものがあるように感じる言葉がでてきますね。「ダーダー」とか「あーあー」とかいう、ジュリア・クリステヴァ(文学研究者、精神分析家、作家)の言う「バブリング(喃語)」、何を言っているかわからない子供の言葉です。そういうものを挿入することの効果をたぶん大江さんは計算していた。いや、半分計算、半分直感で、野崎さんがおっしゃったように「生きたもの」につなげている。大江さんの言葉の魅力ってそこなんですよね。

野崎 バブリングは、大江作品にずっとありつづけているものです。きれいなディスクールにおさまらない、そういうものとは全く無関係に生きている者から発せられる言葉。言語のかたわらにあって、でも本当は言語の根底を支えているかもしれないもの。そういうものとの関係をすごく感じさせるし、僕が非常に魅力を感じるところです。『無垢の歌――大江健三郎と子供たちの物語』は、大江さんの作品においてその魅力は子供的なもの(チャイルディッシュ、チャイルドライクなもの)ではないだろうか?という視点で書きました。大江文学のとらえ方としては当たり前だろうと思うんですけれど、大江さんの可能性の大事な部分だなと改めて思いました。

イギリスロマン派文学への接近

野崎 大江さんは東大の仏文科の出身です。高校生の頃から東大の渡辺一夫という偉大な先生のもとで勉強するんだと心に決めて、大学にはいったら一生懸命フランス文学を原語で読むような純粋培養的な仏文青年になって、教室の一番前の席で授業を聞いているような学生だった。

でもキャリアを見渡してみると、結局フランス文学では救われなかった人だという感じがするんです。大江さんの卒業論文はサルトル論でした。サルトルといえば1950年代、60年代に世界を席捲していたわけで、大江さんはその時代のなかでサルトルについて書いた。でも大学を卒業してからは、彼にとってフランス文学は必ずしも絶対的なものではなくなって、以降はイギリス文学に接近していきました。そのことと、子供というテーマとがとても強く結びついていることを改めて感じます。

小川 『新しい人よ眼ざめよ』を読んだ時は衝撃でした。大江はブレイクをどこまで読みこんでいるんだろうって。『新しい人よ眼ざめよ』では、無垢という概念をひっぱりだしてきて、それを吟味して物語に代えていくプロセスがあります。「無垢の歌」「経験の歌」のほか「四つのゾア」 のような長編詩まで、ブレイクの詩を作品に開放しています。

でもやっぱり大江の場合は、子供が障害をもっているということが彼の思索、ひいては言葉を深くしていると思います。なぜ人間はこうも苦しまなければいけないのか、つらい思いや悲しみを抱えないといけないのか、という根源的な問いを文学で発信している。

野崎 大江さんの作品には、我々フランス文学をやっている人間にとって一種の「聖典」であるボードレールとかランボーとかヴァレリーとかマラルメとかは、ほとんど出てこない。ボードレールは素晴らしい詩人ですが、大江さんの人生と文学は支えられなかったということだと思います。大学にはいってイギリスロマン派の詩を英語で無理やり読まされた経験があるのですが、そのとき英語の詩はなんて素直に書かれているんだろう思いました。ブレイクの詩には子供たちがいっぱい出てきます。「無垢の歌」にある「Infant Joy(おさないよろこび)」という詩なんか、生まれて2日目の坊やがうたっている詩ですよね。

小川 最初の2行が、「まだ名がない/生まれて たった二日」という詩ですね(土居光知訳『ブレイク詩集』平凡社ライブラリー、27頁)。名を与えることは、ロマン派の伝統においては権威と結びつきます。特にアンチ権威主義のブレイクにとって、赤ん坊に名を与えないことはすごく重要でした。そういえば、名を与えないというテーマを大江はずっと追求しています。『個人的な体験』では、物語の中で赤ちゃんに名前をつけていません。

野崎 そうですよね。それに、ブレイクの詩の最初の行はそういうことなんですね。『吾輩は猫である』みたいな感じですけれど(笑)。いきなり子供が生まれた喜びに満ちた詩をうたうなんていう例は、ちょっとフランスロマン派の作品には思い浮かばないんですよ。子供が語り手の詩がそもそもあまり見当たらないし、いわんや赤ん坊が書いているなんてある意味すごいラディカルです。規制の文学性を完全に乗り越えているんじゃないかな。

ブレイクの「無垢の歌」に、「The Little Boy Lost(迷った男の子)」があります。“Father, father, where are you going”という一節がでてくる。

小川 土居光知先生の訳で(『ブレイク詩集』)引用します。

「お父さん お父さん どっちへいらっしゃるの、/そんなに早く歩かないで、/お父さん、何とか言ってよ、坊やに言ってよ、/でなければ迷ってしまうもの」

野崎 「父よ、あなたはどこへ行くのか?」という大江さんの初期の作品のタイトルになっていますね(『われらの狂気を生き延びる道を教えよ』)。小川さんがおっしゃったことに関連すると、自分で名前をつけるのではなく、イギリスロマン派の詩の一説を名前にしているところが象徴的な身振りになっていますよね。ブレイクの詩をひきついで書いているというスタンスです。大江さんの文学の背骨には、イギリスロマン派のポエジーがつらなっていると思いました。大人の文学であることを建前にしているフランス文学ではなくて。

森のスピリチュアリティ

野崎 大江さんの東大の同級生に山内久明先生がいらっしゃいます。山内先生が訳されたワーズワースの詩の中に「幼少時の回想から受ける霊魂不滅の啓示」(『対訳 ワーズワス詩集 イギリス詩人選(3)』岩波文庫)という、幼少時の回想が霊魂不滅の啓示につながるという、すごいタイトルの作品があります。ワーズワースの詩を読むと森とか小川とかが出てきます。環境から生まれ出たひとつの生命、その精神の発露を詩にするスタンスが、大江さんにとってはぴったり来たのではないでしょうか。

小川 私は和歌山の出身で、都会ではないどこかほの暗い場所にひかれます。中上健次が描いた路地であるとか。ギリシャ神話でいうと破滅的な世界、フロイトでいえばタナトス的な衝動にからめとられてしまう人間の宿命、業が大江文学の中にありますが、それは野崎さんがおっしゃったように環境と一致しているんですよね。大江さんの故郷は四国の森。木があって葉が生い茂って、陰ができている。谷間はヴァリーではなく、ダーク・ヴァリーです。

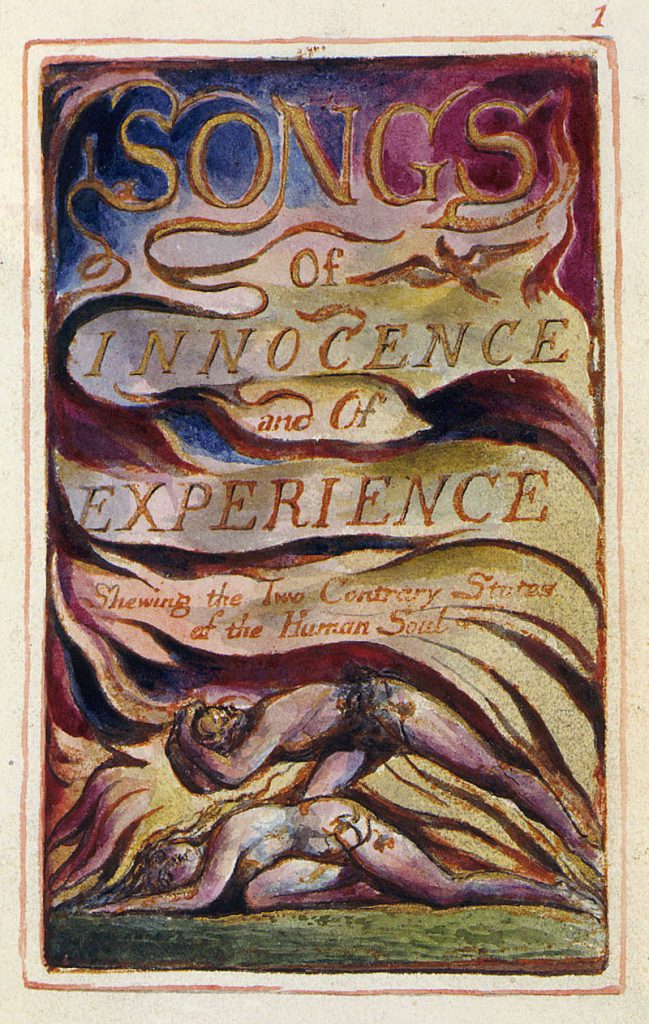

ブレイクに話を戻すと、「無垢の歌」と「経験の歌」というふたつの詩集が一冊にまとめられているところが私は重要だと思っているんです(詩集『無垢と経験の歌』)。イギリス経験主義のジョン・ロックは、人は生まれたときは真っさらだといいます。人間は汚れていって、ブレイク的にいうと「堕落し」、ほの暗い世界に足を踏み入れてしまうように「無垢の歌」から「経験の歌」に移行していくんですね。

ブレイク『無垢と経験の歌』Songs of Innocence and of Experience 扉絵

「無垢の歌」にも「経験の歌」にも、ほの暗い世界が生かされている。たとえば「迷った男の子」は途中から「夜は暗く父はそこにいなかった」(土居光知訳)という一節がでてきます。

『無垢と経験の歌』というブレイクの作品はフランスの歴史と関係があります。 というのも、1789年にブレイクの彩色印刷による詩作品の最初の詩集『無垢の歌』が出版されましたが、その後、フランス革命の後の恐怖政治の最中に書かれた詩集『経験の歌』が『無垢の歌』と合わさって、ひとつの詩集として『無垢と経験の歌』が1794年に刊行されました。フランス革命以前にブレイクが革命に希望を見出していた時代を象徴するのが「無垢の歌」なら、ロベスピエールが殺戮を繰り返すようになったダークな世界、あるいは懐疑心に溢れた時代を象徴するのが「経験の歌」です。「無垢の歌」と「経験の歌」には対になった詩が含まれています。たとえば、「無垢の歌」では「Infant Joy」という、子供が神を信じる無垢な心が描かれますが、「経験の歌」では詩のタイトルが「Infant Sorrow」になり、子供は危険な世界に生まれ落ちてしまったことに失望しています。無垢から経験へと移行したらもう引き返せない。それでもどうしたら無垢に回帰できるのかをブレイクは考えて、その方法論として少なくとも言葉をつむいでヴィジョンを作り出しました。それをお手本にしたのが大江文学なのかもしれない。「とにかく私は、ずっとブレイクを自分の人生と結びつけながら読むということをしてきたもので、その詩が私の人生の根幹と関わるようになった」と大江さんは述べています(大江健三郎・尾崎真理子『大江健三郎 作家自身を語る』新潮社、2007、167頁)。つまり、無垢の世界を自分の人生においてどうやって再び作り出すのか、ということをやろうとした。

野崎 それは、まさにロマンティシズムの核心部分でもありますね。フランスのロマン主義が始まったのは、イギリスやドイツと比べてすごく遅くて、ブレイクやワーズワースがいい詩を書いた後にようやくやってきました。フランスでロマン主義が遅かったのは、古典主義が普遍性をもったものと信じられていたからです。フランスには古典主義のエレガンスさ、簡潔さがフランスには染みついているんですよ。古典主義というのは啓蒙主義とむすびつく、理性をもった大人たちの文明です。その究極の形はフランス革命でした。理性中心で、理性の信仰までつくったけれど、突き進んだ結果がテロリズムになってしまったわけです。その後、革命から一気に揺り返して、キリスト教が保障してくれる豊かな感受性、感情の文学を、ということになる。そこで、イギリスのロマン派が扱ったようなテーマがフランスでようやく花開くようになりました。なんとなく大江さん自身がその流れを繰り返している感じもしないではない。サルトルというものすごく都会っ子の哲学者を扱いながら、本来の大江さんは森と小川や谷間の人だったと思います。

小川さんがおっしゃったことでもう一つ重要なのは、無垢の裏にはダークなものが張り付いているという指摘です。無垢なもののもつ残酷さがあるし、自身が無垢であるがゆえに死・タナトス的なものと直面してしまうことがあります。無垢はそれだけでは絶対成り立たないということを大江さんは繰り返し、それも魅力的に書いている。

スピリチュアリティをブリコラージュする

野崎 ところで、小川さんには和歌山の山があって、大江さんには四国の森がありますが、僕は正直なことをいうと、森というものがよくわからないんです。海辺で育ったので松林しか知らない……。

小川 私の場合は高野山です。森には宗教性に満ちた雰囲気がありました。野球で有名な智辯和歌山が母校で、「練成会」といって毎年一年生は高野山に放り込まれて修行する機会がありました。

野崎 お坊さんたちにまじってですか?

小川 そうです。お寺にバスで行って、数珠をもって読経したり写経したりするんです。私は母が仏教徒なのでそんなに違和感はなかったです。わりとしっくりくるんです。宗教性を考えるときに森があるんですよね。

大江健三郎には不思議なことに、キリスト教的なイマジネーションもありますよね。どうやって四国の森がキリスト教的な世界観と合体したんだろう。

野崎 『新しい人よ眼ざめよ』で大江さんは必死に宗教叙事詩『四つのゾア』とかを読み解こうとしていますね。ブレイク印の神話的な人物がどんどん出てくる。名前がカタカナで覚えにくいし、ブレイクの預言詩なんかも出てきて。こういうものに食いついていく発想はどこから来ているんだろう?

ぼくは、「大江さん世代」の最後、つまり青春時代に実存主義にかぶれ、サルトルとカミュが大好きだった最後の世代です。だから超越的なものとの関係はきれいさっぱり絶たないといけないと当然のごとく思っていました。その点、大江さんの壮大な宗教的なものへの取り組みはすごいなと思うんですよ。ご本人にとっても、こういう神秘的な世界はかなり異質なものだったことは間違いないだろうと思います。

小川 形而上的なものをどうやって言葉に落とし込むか。ブレイクはそれをある意味実験的に行った人です。『四つのゾア』では4つの段階をつくっているんですね。ゾアはギリシア語の動物を意味する言葉の複数形なのですが、おそらく堕落した人間を意味しています。最初主人公には、影の存在としてブレイクが意識していたヴェイラという女性が構想されていましたが、最終的には、アルビオンというアダムに匹敵する存在に変更されました。ブレイク神話では、このアルビオンから、4つの心的能力である想像力、理性、感情、感覚に対応する「男性性」を具現する4人の分身たちが描かれ、彼らに対応する「女性性」を具現する分身たちも登場します。分離している彼らは、堕落しながら結合していきます。ちなみに、一番上が想像力、それから、理性、感情、感覚へと続きます。最高位にあるのが想像力であり、感覚がBestia(ベスティア)ですね。

野崎 ベスティアは獣的なものという意味ですね。

小川 はい。『四つのゾア』における神話化は、大江さんにとってはイメージしやすかったのではないでしょうか。視覚化もしやすかったのでは。

野崎 そうか、ブレイクは幻想画家ですもんね。

小川 「Infant joy(おさないよろこび)」には、花の中に人間と赤ん坊がいる絵が挿入されています。植物の階級の中に人間が捕獲されている。こんなふうに4つの段階がすごく視覚的にとらえられている。キリスト教的なイマジネーションです。

「おさないよろこび」ブレイク画

野崎 ヴィジョナリー、幻視する人たちの伝統の中で生まれてくる壮大な話です。大江さんは『個人的な体験』からそういう神秘的なものにものすごく反応していますね。明らかにキリスト教的な発想を色濃くもっているんだけど、大江さんはむしろ高野山的なほう、森のほうにいく。『同時代ゲーム』の最後、少年が裸で夜の森のなかにはいっていく試練が描かれていますよね。修験道的なものでもあります。大江さんは子供の頃から、森に身体を完全に浸すような経験をもっている。小説としてすごいけれど、ぼくは実感としてはもうまったくわからないんです。

小川 大江は、東洋も西洋も全部ひっくるめてある種の壮大なヴィジョナリーをつくっていくようなところがありますね。『四つのゾア』のテーマも、やはりゾアと女性なる分身たちが堕落を繰り返しながらも、結合し、全体性を回復するという、ある種の円環運動があります。無垢から経験へ、堕落、あるいは経験の状態から再び無垢の状態に戻れるかという、輪廻転生を思わせるような主題は、もしかすると東洋思想だけに特有のものではないかもしれません。

『洪水はわが魂に及び』にも動植物と人間が往還するような、それこそブレイク的な世界が描かれます。大木勇魚という主人公の、「いさな」という読み方からしてブレイク的。その大木が自由航海団という若者たちと出会い、『カラマーゾフの兄弟』の英語の抜粋を朗読します。野崎さんの本でもこの箇所を引用していました(76~83頁)。

「人間よ、動物に威張り散らしてはいけない。動物は罪を知らぬが、人間は偉大な資質を持ちながら、その出現によって大地を腐敗させ、腐った足跡を残している。悲しいことに、われわれのほとんどすべてがそうなのだ! 特に子供を愛することだ。なぜなら、子供もまた天使のように無垢であり、われわれの感動のために、われわれの心の浄化のために生き、われわれにとってある種の教示にひとしいからである」

これは『カラマーゾフの兄弟』のゾシマ長老の説教です。まさにキリスト教。

それから『洪水はわが魂に及び』では、「ボオイ」という青年が「prayというのは、自分全体でなにかに集中することだろう?」と言うくだりがあります。野崎さんは「大木勇魚もまさに、樹木に向けて自己を集中させることを、日々の『祈り』としていたのだった」と分析しています。私はここに一番共感しました。和歌山の田舎で仏教思想を持つ両親に育てられた私のような人間が大江の感性にふれて共鳴するところが、ここだったりするんですよ。

野崎 小川さんのスピリチュアリティにつながるものが全部そろっているわけだ。

小川 『ケアの倫理とエンパワメント』ではヴァージニア・ウルフについて「多孔的な自己」という視点で書きました。これはカナダの宗教社会学者チャールズ・テイラーという思想家が、近代的な自己として想定している「緩衝材で覆われた自己」(buffered self)のアンチ・テーゼのような自己なわけですね。前近代的な霊的なもの、他なるものを信じない、あるいは取り込まない「緩衝材で覆われた自己」は近代の世俗化された人々が内面化してしまったものであると考えられていますが、実はキリスト教の信者ではないモダニストたちも、その「近代的な自己」に抵抗していたわけですね。ウルフは信心深い訳ではなかったですが、想像力によって自己と他者の境界線、あるいは肉体と霊の境界線を軽々と超えてしまうような視座を持っていた。世俗化するイギリス社会において、神あるいはイエス・キリストではない何らかのスピリチュアリティを自分たちで発掘していったところがあると思います。大江も同じプロセスでブリコラージュ的にスピリチュアリティを作ったのではないでしょうか。

野崎 そういう風に理解するのが、僕も一番しっくりくるんですよね。僕は19世紀中頃のフランスの詩人・小説家のネルヴァルを研究しています。ネルヴァルは一番フランス流ロマン主義的な作家と言われるんですが、もうブリコラージュそのもの。アジアからエジプトのイシス信仰から、手あたりしだいに聖なるものの痕跡をもとめ、オリエントまで旅をします。日本まで来ていたら高野山まで行っていたかもしれない。逆にいうとネルヴァルの時代に始まったことが、さらなる広がりをもってここで展開されていると考えられます。

大江文学の多孔性

野崎 農学部の林業科に行った友達は、先生が歩きながら「あれは○○」「あれは○○」というのを全部頭に叩き込んで、木の名前を徹底的に覚えたと言っていました。大江さんの作品も完全にその世界。サトザクラ、ヤマモモ……という感じで。

小川 カタカナですよね。

野崎 そうなんです、音で書くという感じ。木・樹木が名前をもっていて自分を主張している世界が、大江さんの文学にはある。大江さんのような人にとって森は生きてるんだと思うんです。そしてその巨大な命としての森は、我々を殺しに来る場所でもあるといえます。

小川 スピリチュアリティが破壊性を帯びる。『無垢の歌』では、柳田国男の『山の人生』をひいています。『同時代ゲーム』はその広大なヴィジョンにインスピレーションを受けていたと野崎さんが書いていらして、なるほどと思いました。森とかスピリチュアリティといったものが破壊性をおびる世界があると。たとえば、「『壊す人』の意思が、密林から『沁み出す力』を介して、彼の心身に及んでいるからでもある」というところ (『無垢の歌』138頁)。

私はこの「沁み出す力」こそが、多孔的だと思うんです。穴があいているから、沁み出すし、外からも入ってくる。自己をブロックできる近代人にはそういうことが起こらないし、安全なわけです。

野崎 なるほどね。

小川 実はチャールズ・テイラーの『自我の源泉――近代的アイデンティティの形成』(日本語版:下川潔・ 桜井徹・田中智彦訳、名古屋大学出版会、2010)を読書会で1年かけて読みました。先ほども少し触れましたが、緩衝材に覆われたような西洋近代の自己と、日本の仏教のスピリチュアリティのような前近代の自己はどのような関係性があるだろうかということを考えます。たとえば、森にはいったとたん獣のようなスピリチュアリティが自分のなかに浸透してくるような経験は、後者のものです。絶対的な他者と人間が結びつく方法論でもあるけれど、危ない側面があるのかもしれません。

私は、『万延元年のフットボール』をめぐり、この沁みだす力、沁み込む力に着目して、多孔性について書いたことがあるんです。主人公蜜三郎には鷹四という弟がいますが、彼は「壊す人」なんです(編集部註:「壊す人」は『同時代ゲーム』に登場する共同体の創始者であり破壊者でもある人物)。鷹四には犬の魂が沁み込んでいて、語り手である蜜三郎は、自分も犬の魂の影響を受けるかもしれないとおびえている。そこが面白いです。本来、語り手って免疫力抜群なはずで、物事を俯瞰し、話をコントロールしていく立場でもある。それなのに蜜三郎はおびえている。語り手にさえ浸透してしまうかもしれない恐るべき森の力が提示されています。

野崎 たしかに鷹四は、ある意味では「壊す人」が派遣したエージェントと言えるかもしれません。『同時代ゲーム』には「壊す人」は犬のようなかたちをしたものという描写があるので、犬の精神が浸透しているかもしれない。

小川 鷹四はアメリカから四国の森に帰ってきます。そこで犬の魂がはいり込んで暴力的になり、最終的には自滅してしまう。その背景には鷹四が妹をレイプした過去がある。

野崎 ドストエフスキーの『悪霊』のエピソードと重なりますよね。

小川 そうですよね。罪の重さに耐えきれなくなって森に帰り、蜜三郎に打ち明ける事で許されたいというナラティブがあります。罪の問題は、大江文学に繰り返し出てくるような気がします。「sin」という概念はもしかしたら日本語にはないんじゃないか。キリスト教の文化にある原罪を、大江は独自の仕方で受容してアダプトしている。

野崎 大江さんは、サルトルの小説を読んでいるときにフランス語のhonteという言葉について考察しています。honteは恥という意味ですが、大江さんは日本で我々が理解している恥ではない、抽象概念が日本語とフランス語で一対一対応になっていない、と言っているんです。だから、「sin」という概念そのものも作り直したかもしれませんね。

失われゆく共同体と壊れゆく者たち

野崎 語り手が不安定という点は大江さんの作品に共通しています。バリバリの自信に満ちた三島由紀夫的な文章ではなくて震えを持っているところが、僕からしたらとても魅力的です。

自信のなさ、多孔性ともとれるものを描いてきたのは、大江さんが森を一度捨ててきた人間だということが大きい気がします。ある時点まで、四国の森との関係はまったく自明ではなかった。初期の作品にそんなに森は出てきません。東大で勉強するんだ、渡辺一夫みたいな知識人になるんだっていう思いで東京にやってきたわけですから、森っていらなかったんですね。都会にいればことさら共同体を意識することなく個人としてやっていけますが、田舎にいくと大きな問題としてあります。とりわけ村は過疎で共同体が溶けていこうとしている。

『万延元年のフットボール』では、蜜三郎は鷹四によって森に帰らざるを得なくなります。四国に帰った鷹四はフットボールチームというあまり実感のないものを組織して、ある種の共同体をつくろうとし、そして失敗します。大江さんは、この「共同体作りゲーム」ともいうべきものを何回も何回も描いては失敗に終わらせてきました。

小川 『「雨の木」を聴く女たち』のカッチャンも、自信がない人物です。野崎さんの『無垢の歌』154~155頁を読み上げます。

「『僕』(編集部註:物語の語り手)がカッチャンへの惻隠の情を抑えがたいこともまた、よく伝わってくる。なぜ彼はカッチャンのことが気になるのか。ひとえに、カッチャンが壊れゆく男であるためである。」

ここを読んだ時に、すごい共感しました。『万延元年のフットボール』の、蜜三郎と鷹四の距離には、緩衝材がない危うさがあります。それと同じような関係が『「雨の木」を聴く女たち』にもある。読者は、「僕」がカッチャンのことがどうしても気になってしまう原因は何なのか探りたくなります。人間はみなタナトス的なものを備えていて、何かの拍子にタナトス的な人から感染して自分も「壊す人」になってしまうのではないか、という恐怖。もうひとつは、そもそも自分も「壊す人」で、だからカッチャンみたいな人に共感してしまうのではないか、というテーゼが浮かびます。

野崎 まさにそうだと思います。それにしても、小川さんが今言ったみたいに「チャン」にアクセントをおく呼び方っていいですね。「ガッチャン」と落っこちて壊れそうな感じが、カッチャンにぴったりです(笑)。

僕にとっては、これはある種の中年クライシス小説です。主人公の大学の同級生だった彼は、今はまったくうだつが上がらない。「僕」は有名作家になって、ハワイ大学に招かれて講演をするわけですが、そこにカッチャンがやってきて「国際作家よ、ハワイまでドサ廻りに来たか? それにしてもきみは英語を話せるのか?」とか嫌味を言う。共に学んだ者どうしいまや中年男になっている。この中年男の悲哀に僕なんかはすごく共感して引用したんですよ。でもたしかに、小川さんのおっしゃったような文脈が大江さんの作品を貫くものとして流れているんですね。

「善きもの」を介した紐帯

野崎 『ケアの倫理とエンパワメント』では、相互依存性という概念について書かれています。自立した個人でなければならないという近代のテーゼのほころびは、今やいろんなところに出ている、むしろ相互依存性を積極的にとらえていく必要があると書いていますね。その時、壊れゆく者どうしの支え合いが重要になっていくのではないか。

小川 ウルフは、「直立する(upright、vertical)人」に対して、「横臥する(horizontal)人」という言い方をしました。病や障害を持った人、自分で立てない人たちは常に苦痛を抱え、誰かに頼らないと生きていけない。誰かと互いに支え合うことでしかたぶん生きていけない。でも、苦痛だけが紐帯をつくるのではない。野崎さんは『無垢の歌』70頁に、『われらの狂気を生き延びる道を教えよ 』を引用しています。父と息子が中華料理屋に行く場面です。

「そしてかれは、熱い湯麺に上気した顔を風にさらして自転車を漕ぎ帰りながら、

――イーヨー、排骨湯麺とペプシ・コーラおいしかったか? と繰りかえし問いかけ、

――イーヨー、排骨湯麺とペプシ・コーラおいしかった! と息子が答えると、自分たち親子のあいだにいま完全なコミュニケイションがおこなわれた、と考えて幸福になった。そしてしばしば今日の排骨湯麺こそは自分がこの世で食べたあらゆる食物のうちもっともおいしいものだ、と真面目に信じたのである。」

父と息子が排骨湯麵を味わうことで結びつく場面が心に響きました。自転車を二人乗りをして中華料理店に行く場面って、ブレイクの「無垢の歌」で描かれている、息子を肩車している父親の絵そのものですよね。

『赤ちゃん教育』野崎歓 青土社

野崎 そうです。ちなみにその絵は、自分が昔出した子育て本『赤ちゃん教育』の表紙に使いました。

小川 私、大学生のときに父親とラーメン屋さんによく行ったんです。父は家で仕事をしていて夜10時くらいに仕事が終わる。あと片づけして、12時くらいに二人で行きました。娘と父親ってある時期からあまり話さなくなる。話したいなというとき、どちらからともなく「ラーメン屋に行く?」ってなるんですよね。だからここを読んで涙が出ちゃったんです、父親のこと思い出して。温かい排骨湯麺の紐帯。ここはすごく大事なんじゃないかと思っていて。

野崎 そうですか、嬉しいなあ。

小川 多孔的であることはマイナスの側面もあります。犬の魂が入ってきてしまうわけですから。シャットダウンして自分の善なるスピリットを守りたいと人は思います。でも、善なるものは招き入れるべきものだという考えもある。「ラーメン一緒に行かない? お父さん」みたいなことが、大事でもある。

野崎 排骨湯麺の場面は僕も大好きなので絶対本にいれたいなと思っていたんですが、まさか泣いてくださる方がいらっしゃるとは。

小川 苦痛による紐帯と、排骨湯麺でつながる紐帯を、二項対立してくださったのが、この本の魅力なんじゃないでしょうか。

野崎 紐帯が成り立つには、お互いに多孔的な瞬間、つまり入ったり出たりすることを共有する必要があります。ふだんから話しあう仲ではなくても小川さんとお父さんはラーメンを食べるひとときの共有があります。それを大江さんは先んずるかのように描いていた。

「生きること」と地続きの思想と文学

野崎 『無垢の歌』では、チャールズ・テイラーの言葉を借りて「共感の源泉は子供時代にある」と書いたんですけど、実は「共感の源泉」はかっこつきです。チャールズ・テイラーみたいな人は、僕にとっては新しい存在なんですよ。

ある時期、フランス現代思想のブームがあって、フーコー、ドゥルーズ、デリダがよく読まれました――僕はその順番にわからなくなっていくんですけど(笑)。彼らの思想とチャールズ・テイラーはすいぶん違います。チャールズ・テイラーの思想は生きていくことに直結した役に立つ思想で、ある種のヒューマニズムといえるかもしれない。それから、世俗化の時代とそれに先立っていたであろう超越的なものがあった時代とを、もう一度結び直して考える発想――典型的なロマン主義的な発想ですが――がある。いずれも文学と思想が共有しあえる豊かなものだと思います。僕は大切なものがそこにある気がするんですね。

その流れでいうとキャロル・ギリガンがいます。小川さんのご本で僕は初めてキャロル・ギリガンという人を知りました。

小川 ギリガンは「ケアの倫理」を提唱した心理学者です。大学生の時にギリガンに出会っているんですが、その頃の自分は屹立した自己として資本主義社会のなかで生存競争に勝たなければいけないとか、男性と肩を並べて大学でポストをゲットしなければならないとか、競争原理の中で個がサバイブすることを考えていました。ここ何年かで改めて読みなおしていくうちに、ギリガンってすごい大事な人だったんじゃないかと思うようになった。チャールズ・テイラーとも響きあう。

野崎さんはあとがきで、大江が障害のある長男光をモデルとするイーヨーの物語を生み出したことについて、こう書かれていますよね。

読み返すほどに、イーヨーとその父の「共生」は特殊な事例などではなく、ぼくらの毎日の経験に直結する意味をもつものだと思えてきた。

ギリガンもテイラーも生きることに直結した思想の人です。

さらに、『ケアの倫理とエンパワメント』を書くにあたって頭にあったのは、オスカー・ワイルドの『獄中記』でした。ワイルドは同性愛者というだけで2年間も牢獄に閉じ込められてしまう。とんでもない話ですが、今もってある問題が描かれているなと思ったんです。それから、この本では多和田葉子さんの『献灯使』もとりあげています。100歳を超えるおじいさんがひ孫のケアをしている物語です。これも私たちの経験が直結しうるな、と。いずれの作品も『無垢の歌』にも直結しうるところを、発見できると思います。

野崎 『ケアの倫理とエンパワメント』の読者はそれぞれの立場で、日々感じていることと直結しうる批評の言葉として、本書を迎え入れたと思うんです。本の中ではヴァージニア・ウルフが中心的な役割を与えられていますが、文学と理論がうまくかみあっていますね。文学は文学として、批評は批評として直立しているわけではありません。互いに通底しあって、浸透しあっているということを描き出しているところが、読んでいて嬉しく思うところです。

◆野崎歓

新潟県生まれ。フランス文学者、翻訳家、エッセイスト。放送大学教養学部教授、東京大学名誉教授。2001年に『ジャン・ルノワール――越境する映画でサントリー学芸賞、2006年に『赤ちゃん教育』で講談社エッセイ賞、2011年に『異邦の香り――ネルヴァル「東方紀行」論』で読売文学賞、2019年に『水の匂いがするようだ――井伏鱒二のほうへ』で角川財団学芸賞受賞、2021年に小西国際交流財団日仏翻訳文学賞特別賞受賞。プレヴォ、スタンダール、バルザック、サン=テグジュペリ、ヴィアン、ネミロフスキー、トゥーサン、ウエルベックなどフランス小説の翻訳多数。最新訳書は『北京の秋』(ボリス・ヴィアン)。著書に『こどもたちは知っている――永遠の少年少女のための文学案内』『フランス文学と愛』『翻訳教育』『アンドレ・バザン――映画を信じた男』『夢の共有――文学と翻訳と映画のはざまで』『無垢の歌――大江健三郎と子供たちの物語』。

◆小川公代

和歌山県生まれ。上智大学外国語学部教授。ケンブリッジ大学政治社会学部卒業。グラスゴー大学博士課程修了(Ph.D.)。専門は、ロマン主義文学、および医学史。著書に『ケアする惑星』『ケアの倫理とエンパワメント』(ともに単著)、『文学とアダプテーション――ヨーロッパの文化的変容』『文学とアダプテーション2――ヨーロッパの古典を読む』(ともに共編著)、『ジェイン・オースティン研究の今』(共著)。訳書に『エアスイミング』(シャーロット・ジョーンズ)、『肥満男子の身体表象』(共訳、サンダー・L・ギルマン)などがある。

+++++++++++

本稿は、『無垢の歌――大江健三郎と子供たちの物語』刊行記念対談「今、なぜ大江健三郎なのか」の部分載録です。

主催・会場:本屋B&B

開催日:2022年9月15日