はじめに

高校や大学などから依頼を受け、同性愛の当事者として、LGBTQ+や人権にかんする講座をしている友人から、先日こんな話を聞いた。多くの学生が自分の話を熱心に聞いている。事後アンケートを読んでも理解が深まったという内容や、時には共感的な内容が書かれていた。しかし、一部の学生たちから、言いようのない距離感を感じ取ったのだという。理解しようとはしている。しかし、どこか「あっち側」の世界のことのように自分をまなざしている。彼らの雰囲気から、そうした断絶を伴うような印象を受けたそうだ。

LGBTQ+の当事者はすでに常に社会に存在しているし、もしかしたら気づいていないだけで、自分自身も当事者性を持っているかもしれない。そうした可能性をはなから考えず、「こっち側」と「あっち側」の間に太く濃い境界線を暗黙裡に想定したり、その場で引いたりすること。

こうした線引きは、様々な文脈で発生する。隣の県で起きた地震を遠くの地で起きた悲劇と考えること。難病患者を見て同情はするものの、自分がそうなるとは夢にも思わないこと。

こうした二元的な思考は、苦痛を感じている人や問題の渦中にいる人に比べて自分は恵まれた状況にいるのだから、彼らをケアしたりサポートしようという善性を生み出すこともあれば、彼らに対してレッテルを貼って軽視したり、面倒のかかる人とみなして見捨てたり、腫れ物に触るように扱うなど、ネガティヴな状況を生み出すこともある。境界線を引く行為には、コインの裏表のように、希望と闇とが同時に付きまとってくる。

闇の側面は、最終的に差別や排除、時に深刻な暴力にたどり着くこともある。ナチス時代のある家族の日常を描いた映画『関心領域』は、境界線の向こう側の人々への暴力をもう一方の人々が容認する残酷な様相を的確に示している。

アウシュビッツ強制収容所の所長で、ナチ親衛隊幹部だったヘスの自宅は収容所と塀を1枚隔てて建てられた場所にあるにもかかわらず、ヘスの家族たちは平穏な日常を送っている。水浴びに行き、お昼には母親が友人を呼んで酒を嗜み、ホームパーティーが開かれる。その間、塀の向こうでは虐殺されるユダヤ人の断末魔の叫びが絶え間なく響いている。その声は間違いなく家族に聞こえているはずだが、彼らは気にも留めない(ように見える)。人は、一線が引かれた向こう側の人間に対して冷酷に関心を向けないことが、映画では描写されている。

本連載では、こうした境界線をめぐる二者間、もしくは二集団間の相互行為のうち、ネガティヴな側面に着目してきた。そして、その一部を〈切り離し〉と名付け、例を交えて論じてきたのだった。ここではあらためて〈切り離し〉という概念を通じて私が何を論じようとしてきたのか、理論的な整理を行いたい。

他者化とは何か

境界線を引くことのネガティヴな側面は、差別や排除という文脈で中心的に論じられてきた歴史がある。特に、一部の人を特定のカテゴリーに押しやる行為は「他者化(othering)」という概念によって説明されてきた。本連載でもたびたび登場してきた概念だが、『差別論』を著した社会学者の佐藤裕の議論を見ながら、その内容を確認していきたい。

佐藤によれば、差別は「同化」「他者化」「見下し」という3つの要素によって成り立つという。佐藤が出した例を見ながら順番に見ていこう。

ある男性Aが隣にいる男性Bに向けて、「まったく女ってのは何を考えているのかさっぱりわからないね」と話しかける時、男性Aはまず男性Bに同意を求め、そこで共同関係をつくり、多数派である「われわれ」というグループを作ろうとする=「同化」。同時に、それは「われわれではない者」、つまり「他者」をつくりだし、両者の間に壁をつくることにつながる=「他者化」。その時、相手には「女」というカテゴリー化、そして自分たちには「男」というカテゴリー化がなされる。最後に、「わからないね」と相手を理解不能な存在であるとして負の価値づけを行う=「見下し」。

差別とはこのような仕組みを持つものであり、差別者、被差別者、そして共犯者という三者関係の間で発生するのだと佐藤(2018)は整理した。

2021年、当時東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会会長だった森喜朗が、日本オリンピック委員会の臨時評議員会で、「女性がたくさん入っている理事会の会議は時間がかかります」と発言したことが批判され、社会問題になった。この事態も、同じく佐藤の三者関係モデルを適用できるだろう。森喜朗は男性の評議員に向けて「女性っていうのは競争意識が強い」と軽口を叩いて同化を迫り、女性たちを他者化してみせたのだ。

女性の社会進出が増えてきたとはいえ、女性が公的な領域で働くことは未だ異端視される。それは現行の社会構造において、男性が賃金労働をし、女性が家事や育児をするのを当然とする規範が根強く残っているからだ。

他者化とは、異端視されることのない側、つまりマジョリティたちが、相手と自分(たち)の間に境界線を引く実践である。では、他者化と〈切り離し〉はどのような関係にあるのだろうか。佐藤の議論を超えて、さらに細かく他者化の内容を見ていこう。

他者化の二類型

佐藤は性差別以外に、障害者差別や部落差別の例も挙げ、共通して「われわれ」と「他者」を切り分ける他者化のプロセスが生じていると言及している。しかし、各差別における他者化は、すべて一律に同じ仕組みを持つと言えるだろうか。それが立ち上がるプロセスには、各差別ごとに違いがあるのではないだろうか。

例えば、男性とされる集団と女性とされる集団では、自己表現の仕方、つまり見た目が大きく異なり、それゆえ男性は見た目に基づいて女性を容易に「他者」と見なすことができるだろう。一方で、ジェンダーに基づいた差別以外の差別、例えば同性愛差別はどうだろうか。異性愛者として生きる人々と同性愛者として生きる人々の見た目には違いはない。だとすれば、異性愛者の人々は、(相手がそうだと名乗ってくれない限り)同性愛者を他者化することが困難になるはずだ。相手が「他者」である理由を一言では言い切れない。

こうした他者化の複数性を精査するために、本連載でたびたび引用しているフェミニズム文学者のセジウィックの理論、特にジェンダーとセクシュアリティの違いをめぐる議論を参照してみよう。

セジウィック(1990=2018)によれば、男性/女性というジェンダーに基づく二分法的カテゴリーは、ヘテロセクシュアル/ホモセクシュアルというセクシュアリティに基づく二分法的カテゴリーに比べて、はるかに強度が高いという。

そもそも男/女という棲み分けは長大な歴史を持っているという事実に加え、社会的な仕組みとしてもこの分類は強くなされている。私たちは、生まれると同時に医療機関によっていずれかの性別に強制的に割り当てられる。さらに戸籍という形で公的に登録され、それを変更することには多くの困難が伴う。つまり医学と法律という権威が手を取り合って、男/女というカテゴリーを固定化していると言えるだろう。それに対して、ヘテロセクシュアル/ホモセクシュアルという二分法の歴史は浅く、曖昧で、維持しにくく、一貫性がないものだとセジウィックは言う。

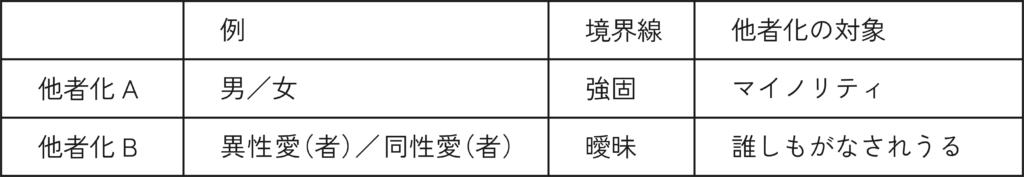

男/女という強固な二分法に対し、ヘテロセクシュアル/ホモセクシュアルという二者間は地続きになっていると言ってもいいかもしれない。以上の整理を踏まえると、他者化は「われわれ」と「他者」の境界が強固か曖昧かという軸で(厳密には流動的だが)二つの形態に分けることができる。

一つ目の他者化の形態は、男/女のように二つの集団を分ける境界線が強く引かれてカテゴリー化がなされている状況で発生する。マジョリティ側が、逸脱的とされるカテゴリーに付随するステレオタイプ(「女は話が長い」のような)を参照して、相手を全く異なる存在であると容易に見なすことができる形態の他者化である。これを他者化Aとしてみよう。

繰り返しになるが、なぜ境界線が強固であるのかというと、その境界線があまりに古くから存在しているため、誰も疑うことのないまま層のように折り重なって動かせないものになっているからであり、その地層化には医療や行政などの権力を持つ機関が根深く関わっている。

もう一つの形態は、ヘテロセクシュアル/ホモセクシュアルのように、境界線が曖昧な状況で起こる他者化である。こちらを他者化Bとしよう。

境界が曖昧であるということは、マジョリティにとって「われわれ」と「他者」を分けるための資源が乏しいということを意味する。それでも「他者化」しようとする時、それは相手が「他者」かどうか確証がないにもかかわらず実行される「他者化」となる。相手と自分の間に無理にでも切れ目を入れて、相手を「他者」とみなすのだ。

それゆえ、この状況において行われる他者化の対象は、同性愛者の当事者に限らない。同性愛の男性も、まだ自身の性的指向が定まっていない男性も、性愛に興味のない男性も、異性愛だと自己認識している男性さえもが、場合によっては「お前ホモみたいだな」と他者化されるリスクを抱えることになる1。

セジウィック(1990=2018)は、自分がホモセクシュアルと見られるのではないかという異性愛男性たちの恐怖をホモセクシュアル・パニックと呼んだ。この恐怖を取り除くためには、境界が曖昧なヘテロセクシュアルとホモセクシュアルの間にどこかで切れ目を入れて、自分を安全圏=ヘテロセクシュアルの側に入れておく必要が出てくる。

同性愛者のように見られないよう、男性同士での身体接触を限りなく避け、男性二人だけで交流することも避ける。そして、自分が「ホモ」だと見なされる前に、他の誰かを「ホモ」だと言ってしまう戦略が取られる。

つまり、ヘテロセクシュアルの男性たちは、「お前ホモみたいだな」と他者化されることに怯えているからこそ他者化を行うのだ。ここには他者化をめぐる奇妙な循環構造がある。

確証のない他者化は多くの人間を巻き込んで、いつ他の誰かから「あなたもフツウと違うのでは?」と問われるかわからない恐怖をマジョリティ側にもたらす。そこから逃れるために、他者化が加速度的に実行されていくのだ。

一方、他者化Aの状況では、自分が問われるリスクを考えなくてよい。すでに社会制度と歴史が、「われわれ」と「他者」をしっかりと分けてくれているからだ。森喜朗は自分が「あなたも女なのでは?」と言われる危険を微塵も考慮しなかっただろう。

医療による他者化の公式化

少しずつ〈切り離し〉に近づいてきている。もう少し他者化Bについて考えてみよう。

境界が曖昧な状況で正常と異常の間に切れ目を入れるための手段の一つが、自分(たち)と相手の差異の焦点化である。

「あいつはフツウと違う」という理由を徹底的に追求し、言葉を与えていく。普段のふるまい方や他者との関係性の取り方、見た目などに着目してその「異質性」をあげつらい、貶めていく。同性愛という文脈で言うと、中世から同性同士の性的行為は宗教上の罪とされ、19世紀末のイギリス、ドイツでは犯罪とまで見なされるようになっていたようだ。

この流れを大きく変えたのは「性科学(sexology)が提出した同性愛(homosexuality)という用語、および同性間性行為の医療化(治療によって対処すべき病気や障害とみなすこと)」だった(森山2017:63)。同性同士の性行為や、親密な関係は、特有の性質を持った男性たちの「愛」の形なのであり、誰かに危害を加えるものではないということ、それゆえ処罰の対象からは外すべきという考え方が生まれたのである。

それは、大多数の人々と違って生来的に同性愛行為を望む人々の人物像、つまり「同性愛者」というカテゴリーを創出することにつながった。このカテゴリーの創出は、それまで犯罪者という烙印を押されてきた人々にとって、大きな意味を持っただろう。しかし、それは当事者たちが「犯罪」の代わりに、「病気」という別のレッテルを貼られるという事態を引き込んでしまった。

アメリカ精神医学会の診断基準であるDSMの初版では、「同性愛」は「性的逸脱」の一つとみなされ、「社会病質パーソナリティ障害」という大分類のもとに分類され、1968年刊行の第2版では、独立した診断名となった2。

これは、それまで曖昧だったセクシュアリティの領域において、ホモセクシュアルとヘテロセクシュアルの間に医学的差異があること、その上、ホモセクシュアルが異常であるという認識が公的に保証されたことを意味する3。他者化するために、日常の中で自分たちと相手の違いに注目してあげつらうといったレベルをゆうに超えて、公的権力によって他者化が承認されたのである。

社会的に標準的とされる者=マジョリティと、逸脱している者=マイノリティを分ける二元化は、このように権力が介在することで実行されるのだ。

昨今耳にすることの多い発達障害というカテゴリーにおいても同様の事態が起きていると言えるかもしれない。人間の発達特性は連続体になっており、本来発達障害と健常発達というのは簡単には二元化できないものだ。しかし発達障害に効果があるとされる薬が広まったこと、そして診断名がDSMに登録されたことによって、「発達障害」という言葉が世間に広く流布することとなった。

近年産業構造の変化によってサービス業が増加したことで、その仕事に従事することに困難を抱える人々の存在が可視化されるようになってきた。彼らは例えばコミュニケーションをとることや、柔軟に仕事をこなすことが不得意であり、周りから「なんでこんなこともできないのか」という非難を向けられることもある。そうした人たちにとって、発達障害という診断は重要な意味を持つ。診断によって、その仕事が不得意なのは特性の問題であるという社会的認識がもたらされ、また社会的保障や配慮を見込むことができるようになったからだ。

なぜ自分が周りと違うのか、そこに説明がつくということは大きな安心感を生む。近年発達障害の検査の申請数が増加しているというが、そこにはこうした社会的背景があるだろう。

他者化の三段階

「自分は異常なのかもしれない」と不安に思うマイノリティたちにとって、公的な名付けが得られることはある種の解放をもたらす。自分の「異常性」に明確な名前が付き、社会に承認され、公的な補償を受けることが可能になるからだ。また、同性愛者というアイデンティティを持った者たちによって、同性愛者の社会運動が展開された歴史を踏まえれば、その名付けは当事者同士のつながりを生み出し、権利回復を目指すための足場にもなる。

それゆえ、公的な名付けはマイノリティにとって必要なものであると一見思えるかもしれない。しかし、同性愛や発達障害の当事者以上に、名付けによって安心している人々がいることを、セジウィックは見逃さない。

(ホモセクシュアルというカテゴリーが崩壊しないのは)「そもそもこのカテゴリーが、それによって定義される人々にとって意味があるからではなく、それに反して自分たちを定義する人々にとって、欠くことができないカテゴリーだからである。」(Sedgewick1990=2018:119)

自分は「正常」である、と思いたい人々にとって、ホモセクシュアルというカテゴリーは欠かせない概念だ。一部の人を「ホモセクシュアル」だと名指し、そのカテゴリーの中に押し込んで初めて、自分たちはホモセクシュアルではないと言うことができ、自分を安全圏に置くことができるからだ。当事者たちが安心している裏で、名付けをする側、つまり「自分は正常だ」と思っているマジョリティの人々が、それ以上の安心を得ているのだ。

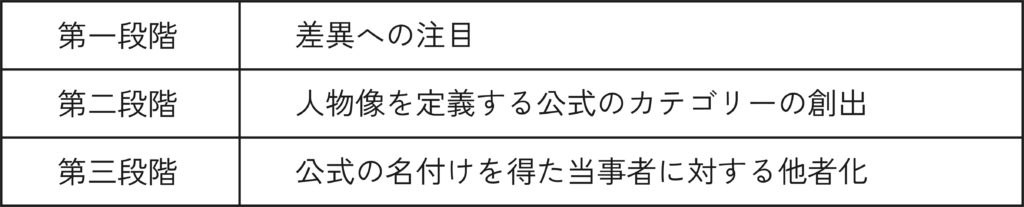

ここまで見てきた他者化Bが展開されるプロセスを整理しよう。第一に、「自分は正常なんだ」と思いたい欲望から、「異常」と思われる人々を見つけ出し、自分たちとの差異を探し出す実践がとられる。第二に、それまで注目されていた行為や見た目から、人物像へと視点が移り変わり、人物カテゴリーが生成される。このカテゴリーの名付けは医療などの公的な権力によって行われ、「正常」と「異常」を分ける境界線は公式のものとなる。第三に、異端視された人々が、自分のありように対して説明をつけるべく、作り出された名前を名乗り始める。結果、自身をマジョリティだと認識している人たちが安心を得る。なぜなら、相手は自らマイノリティだと名乗っているので、マジョリティたちは容易に他者化をすることができるからだ。

これが他者化Bの最終的に行き着く形である。冒頭で書いたエピソードで言えば、同性愛の当事者である私の友人に向けられた学生たちのまなざしは、第三段階までいった他者化Bの姿と言えるだろう。

他者化Bのプロセス

切り離しとは何か

公的に境界線が確定し、「あっち側」と「こっち側」が明確になった。ここまでくればもう安心だ。これで自分が「あっち側」と見なされることはない。自分を「正常」だと思いたい、マジョリティの側に身を置いておきたい人たちが不安に苛まれる日々は、こうして終わりを告げた…。

と思いきや、そう簡単に話は進まない。ここまで他者化を深化させても、誰かから「あなたはフツウではない」と言われる恐怖は、どこまでもついて回ってくる。

なぜなら、誰かが誰かを他者化するための材料は、際限なく存在するからだ。確かに「同性愛者」「障害者」という名付けは公式化された。しかし、「われわれ」と「他者」を二つに分ける差異は、身体的特徴やちょっとしたふるまいの違いなど、見つけようと思えばいくらでも見つけられる。それはつまり、第二段階までいききっていない、第一段階までの他者化Bが繰り出される可能性が広大に広がっているということだ。未だ制度化されていない、マジョリティとマイノリティが未分化な状態で発生する、他者化の形。この第一段階までの他者化Bを、〈切り離し〉と本連載では呼んできたのだ。

〈切り離し〉は性質上マジョリティからマイノリティに行われる差別と異なり、自分は正常だと認識している者同士の間で発生する。切り離しが行われる理由は多岐に渡り、例えば、第2回では、相手の身体的特徴という目に見える差異や、恋人がいないという状態の差異をあげつらってからかうことを取り上げた。また、第3回では、相手を自分よりも一段下の存在と見下す行為が暴力にまで発展していく事象を、第4回では、趣味という文化的な傾向性を軸に、関係そのものが切断されてしまうプロセスを描いた。

切り離しの流動性

さらに〈切り離し〉には、「われわれ」と「他者」の境界線が制度化されていないゆえの特徴がある。第5回では、ハゲをめぐる一人の男性のライフストーリーを追い、若い頃ハゲを馬鹿にしていた彼が、成長して髪が抜けるにしたがって今度は馬鹿にされる側に追い込まれていくプロセスを明らかにした。このことからわかるのは、差別がマジョリティからマイノリティへと一方向的に加えられるのに対し、〈切り離し〉は、切り離す側と切り離される側が状況によって入れ替わるということだ。〈切り離し〉を行うものは安定して〈切り離し〉を行う側にいられるわけではなく、いつ切り離される側に回るかわからない、流動的で不安定な立場に立っているのだ。

こうした流動性の中で生じるのが、第7回で論じた〈縦の切り離し〉という現象である。例えば、加害的な行為や差別的な発言をしてしまった男性がその問題性を問われる時、彼はなかなか自分の非を認めることができず、つい言い逃れをすることがある。その時、「私は他の男性とは違う」と言って周りの人から自分を切り離す〈横の切り離し〉が行われるだけでなく、「以前はそうだったかもしれないが、今は違う」と、過去の自分から今の自分を切り離すという現象が生じる。これを〈縦の切り離し〉と呼んだ。

〈切り離し〉は、自身のアイデンティティが問われることに対する自己防衛から発生する現象だが、それは第2回から第6回まで見てきた他者と自己の間でだけでなく、自己の内部でも発生するのだ。

ほのめかしによる切り離し

切り離しの可能範囲はどこまでも広がっていく。もう発生しようがないと思われた領野にさえ。

先ほど私は、「同性愛者」や「発達障害者」という公的な名付けがなされる以前の他者化Bの姿が〈切り離し〉であると位置付けた。しかし、だからといって〈切り離し〉がセクシュアリティや障害といった領域で起きないわけではない。なぜなら、たとえ異性愛者と同性愛者を分ける公的な基準ができたとしても、そして自分は異性愛者だと思っていたとしても、周りから「お前も同性愛者なのでは」と指摘される可能性が完全には捨てきれないからだ。ホモセクシュアル・パニックは何度でも蘇る。

そのため、自身はマイノリティではないと思いたい人々は、自分が後ろ指をさされないために、再び他者化の欲望に駆られる。自分を安全圏に保つために、周りの誰かに対して先にラベルを貼っておきたくなる。

ただし、「お前は同性愛者だ」という直截的な他者化は使えない。同性愛者という名付けは公式のものなのだ。相手が自分のことを「同性愛者」と名乗っているならばともかく、何の専門家でもない個人が、同性愛者と名乗っていない人に対して素人判断で判定を下すことはできない。素人判断で「同性愛者」と相手を名付け、揶揄すれば、それは完全なヘイトになってしまう。

だからこそ、第6章で論じたように、セクシュアリティにかかわる〈切り離し〉はもっとさりげない形で行われる。つまり、「ガチ(ホモ)」や「お前らできてるのか」といったような〈ほのめかし〉を使って相手を他者化するのである。障害の文脈でも同様に、「障害者」と言い切るのではなく、「ガイジ」という揶揄や「ハッタツかな…」といった暗示が使われる。

〈ほのめかし〉は、自らマイノリティであると名乗っている人や、明確な診断が出ている人に使われることはない。使う意味がそもそもないからだ。それは、自分を正常だと認識している者たちの間で、公式の名付けを使わずに〈切り離し〉を可能にする戦略なのである。

切り離しの定義

ここまでのことをまとめて、改めて〈切り離し〉を定義しよう。容易に二集団を分けることができない領域において、自身を正常な位置に置きたいと思う者は、他者化されるリスクを恐れて別の誰かを他者化する。この余裕のない他者化を他者化Bと名付けた。

他者化Bは差異への焦点化から公式の名付けへと段階的に発展し、最終的には制度化されていく。こうしてマジョリティとマイノリティというカテゴリー分類が明確に構成される。

ただし、未だ公式化されていない個人間、集団間の差異に着目して他者化する実態は数多く存在し、このマジョリティ-マイノリティが未分化な状況で行われる他者化を〈切り離し〉と呼んだ。

〈切り離し〉は、自分はフツウだと認識している者同士の間で発生し、その背後には「フツウでないと思われたくない」という怯えが存在している。余裕はなく、自分に向けられうる批判や非難のまなざしから逃れたい。その焦りが〈切り離し〉を生むのだ。

しかし、〈切り離し〉を行う者は常に固定的なわけではなく、別の局面では切り離されることもあり、その関係は流動的だ。つまり〈切り離し〉は誰に対しても行われるのであり、それゆえ時にその行為が過去の自分に向くこともある。

怯えと焦りはとどまることを知らず、私たちはあの手この手で、自分が誰かに名指され、しるしをつけられ、問われることを回避する。「私はフツウだから。フツウでないのはあいつなんだ。私は関係ない」と。

自己イメージに少しでもケチがつかないように、ケチがつきそうになった部分を切断し、自分から遠いところに分離しておく。〈切り離し〉とは、フツウの側、「われわれ」の側にい続けたいと思う人々の間で起きる、心理的な怯えに端を発する絶え間ない実践なのだ。

さて、残る課題はこの〈切り離し〉の連鎖に対してどのように対処すればいいのかということだ。

素直に思いつくのは、差異に注目しないこと、つまり私たちは皆同じなのだと考えることだろう。そうすれば切り離すための切断面そのものがなくなり、「お前はフツウと違う」と言うことができなくなる。

しかし、それはかなり危うい思想のように思える。本連載の第8回で紹介したような同化の圧力が強くかかり、確実に存在している個人間の差を無視することになってしまう。

だとすれば、〈切り離し〉への対処には、互いの差異を無視せず、同時に他人事にもしないという、かなりアクロバティックな構えが求められるかもしれない。この構えについては別稿に譲り、〈切り離し〉の理論化を成したところで、今回は一旦筆をおきたい。

*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。

参考文献

Chauncey, Jr., George, 1985, “Christian Brotherhood or Sexual Perversion? Homosexual Identities and the Construction of Sexual Boundaries in the World War One Era,” Journal of Social History, 19(Winter): 189-211. Reprinted and translated by permission of Oxford University Press; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.(髙内悠貴訳・兼子歩監訳「キリスト教的兄弟愛、あるいは変態性欲?−第一次世界大戦期の同性愛アイデンティティと性的境界の構築」平山亮・佐藤文香・兼子歩編『男性学基本論文集』311-339、勁草書房、2023年)

森山至貴『LGBTを読みとく−クィア・スタディーズ入門』ちくま新書、2017年。

佐藤裕『新版差別論−偏見理論批判』明石書店、2018年。

Sedgwick, Eve Kosofsky, 1990, Epistemology of the Closet,The University of California Press.(外岡尚美訳『クローゼットの認識論−セクシュアリティの20世紀 新装版』青土社、2018年)

- 国立社会保障・人口問題研究所が2023年に実施した「家族と性と多様性にかんする全国アンケート」によると、「小学校から高校時代に不快な冗談・からかい、暴力的行為を受けた経験」のうち、「「ホモ」「おかま」「レズ」「おとこおんな」「オネエ」といったことにかかわる、不快な冗談、からかい」の項目において、同性愛者・両性愛者の25.4%、無性愛者の8.2%、そして異性愛者の6.4%が経験したと回答している。

- 「同性愛」という診断名は、当事者運動によって1974年にDSMから削除されるも、名前を変えて類似する診断名は残り、1987年に完全に削除された。

- 同性愛をめぐる名付けの問題にかんして、本論ではマジョリティによる他者化の力学に焦点を当てたため十分に扱いきれなかったが、医学が登場するよりも先に同性愛の傾向を持つ者たちによってカテゴリー化がなされていたという調査がある。第一次世界大戦期におけるアメリカ郊外の同性愛の把握され方について調査したチョーンシー(1985=2023)によれば、同性愛の当事者たちの間には独自のサブカルチャーが存在し、性行為の有無、性的な表現、他のメンバーとの関係性など様々な基準に基づいた細かな分類と名付けがあったという。 また、同性愛の当事者たちは、従属的な立場にただい続けたわけではなく、付与された名前を逆手にとって、異性愛中心的な社会を批判し、自分たちをエンパワメントする運動を展開していった。