本連載『日々のきのこ』も、早いもので今回が最終回になる。最後に何を(誰を)とりあげようかと迷っていたのだが、南方熊楠に決めた。

南方熊楠はいうまでもなく、これまで紹介してきたジョン・ケージやR・ゴードン・ワッソンと同様に、生涯にわたって菌類の魅力に取り憑かれ、研究を続けてきた、日本を代表する「きのこ人」の一人である。とはいえ、東京大学予備門を退学後、1886年からアメリカ、キューバ、イギリスを遍歴して幅広い知識を身につけ、ロンドンでは、大英博物館東洋部で資料の整理を手伝いながら『ネイチャー』誌などに英文の論文を寄稿し、18カ国語を操ることができたという大天才の業績を、きのこ関係だけに限定することはできない。それでも、民族学、宗教学のような人文科学から、生物学、生態学、さらには性科学の方面まで、知的欲求の赴くままに縦横無尽に駆け抜けていったこの“知の巨人”にとって、菌学は最も重要かつ愛着のある分野の一つだったのではないだろうか。

熊楠が1929年に、きのこ採集を兼ねて高野山に滞在した時、植物・粘菌(変形菌)研究の協力者だった小畔四郎宛てに送った葉書が残っている。そこにはきのこを積み上げた山を前に、片手にお酒の銚子を、片手に箸を持った自分自身を戯画として描いており、次の句が添えてあった。

くさびらは幾劫へたる宿対ぞ

「くさびら」はきのこ類の古名。つまり「きのこというのは、宇宙の始まりから終わりまでのような、長年にわたる宿命の相手だぞ」と言っているのだ。むろん、酔って書いた戯れ歌には違いないが、案外そこには熊楠の本音が吐露されているようにも思える。

小畔四郎宛の葉書に描いた自画像。『南方熊楠 菌類図譜』より

さて、熊楠がきのこの研究を志したのは、大学予備門時代にさかのぼる。当時イギリスの菌学者、バークリーとアメリカのカーティスが、6000種の新種を著作に記載したという偉業を知り、それを超えて「何とぞ七千点日本のものを集めたし」という望みを抱いた。渡米後は、シカゴ在住の菌学者、カルキンスから贈られた菌類標本の分類を試みるなど、研究を開始し、渡英後もその興味は持続していた。だが、本格的に菌類採集・調査がスタートするのは、1900年に日本に帰国してからになる。

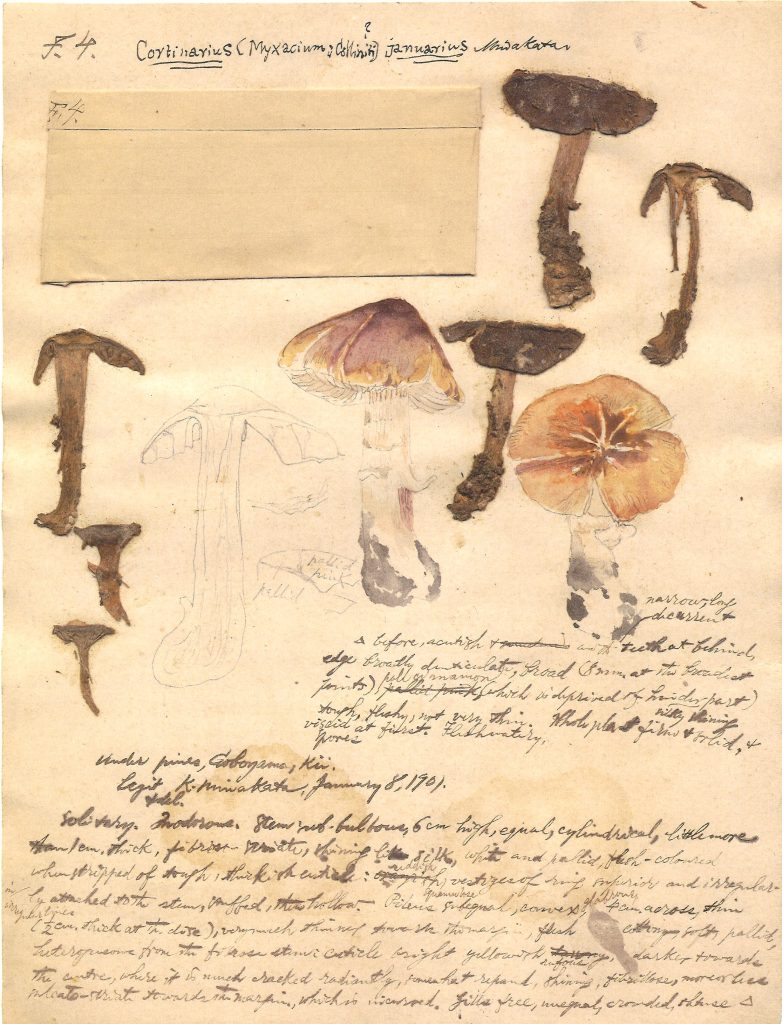

生地の和歌山県田辺を中心に、協力者の助けを借りつつ、和歌山県、奈良県一帯に精力的に足を延ばし、きのこや粘菌を採集してはそのスケッチを描き、英文で特徴を記載するとともに、乾燥標本、プレパラート標本を作製した。生前にナンバリングされた『菌類彩色図譜』の数は4782枚、標本数は乾燥標本が6588点、プレパラート標本が4682点(藻類等も含む)に達するという。少年時代に抱いた、バークリーとカーティスを超えるという野望を、しっかりと実現していたということだ。

南方熊楠が遺した『菌類彩色図譜』(国立科学博物館植物研究部標本庫所蔵)の実物を初めて見たのは、東京・青山のワタリウム美術館で2007年10月~2008年2月に開催された「クマグスの森 南方熊楠の見た夢」展だった。その時の感動を忘れることができない。熊楠が描いたきのこたちは、みんな「生きている」ように見えたのだ。むろん、博物学的な調査・研究のための資料なのだから、できる限り精確かつ克明に観察して、鉛筆で輪郭を描き、水彩絵具で彩色している。にもかかわらず、どの絵にも、ひょこひょこと躍り出しそうな躍動感があふれている。熊楠がきのこたちと同化し、一緒にその生命の波動に身をまかせつつ、筆を走らせている様子が伝わってきた。

『南方熊楠 菌類図譜』ワタリウム美術館編集、 萩原博光解説、新潮社

1901年に熊楠によって採取された。熊楠命名のフウセンタケ属の新種が標本として画用紙に貼りつけられている。『南方熊楠 菌類図譜』より

熊楠は幼少時代に『和漢三才図会』や『本草綱目』などに記載された図を模写することから、独学で絵を学んだ。日記や書簡にもイラストや戯画の類がよく添えられているので、見たまま、思うままに描きとる技術は自然体で身についていたということだろう。ただ彼の『菌類彩色図譜』を眺めていると、それが単なる菌学研究のための写生に留まらないのではないかと思えてくる。

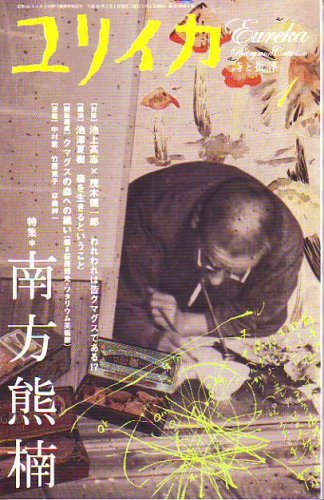

当時は冷蔵庫などなかったから、採集したきのこ類はすぐに宿や自宅に持ち帰って、そばで一気にスケッチするしかなかった。徹夜など当たり前で、娘の南方文枝の回想によれば、「一つの茸に三日もかかる」こともあった。文枝は晩年の熊楠を助けて、自らきのこをスケッチすることもあったが、なかなか気に入ってもらえず「二百枚ぐらい描いてようやく合格」ということもあったという(『父 南方熊楠を語る』日本エディタースクール出版部、1981年)。菌学者の今井三子が撮影した、1931年に書斎できのこを写生中の熊楠の写真が残っているが、それを見ると、背を丸めて腹ばいになり、採集したきのこを横目でにらみながら筆を執る熊楠の姿は、どこか鬼気迫るものがある。この「宿対」との付き合いは楽しいことだけではなく、“業”としかいいようのないところもあったのではないだろうか。

『ユリイカ』2008年1月号(特集南方熊楠)。今井三子が1931年に撮影した熊楠の写真が表紙(南方熊楠顕彰館所蔵)。さらに「南方マンダラ」も見える

南方熊楠の『菌類彩色図譜』は、きのこ画だけで成立しているわけではない。きのこの学名(自分や協力者の名前を組み込んだ新種も多い)、採取地や採取の状況、形状、色、襞の有り無しなどの特徴が英文で詳しく記されている。味や匂いについても記しているのは、自ら試してみたということだろう。特に匂いについての記述は詳細をきわめていて、ハラタケ属の新種のきのこには「ワインあるいはフォルマリンに似て、パンや焼き豆腐のような、ゾウカブトムシのような匂い、かつ、マツタケに似た強く甘い香り」と記されているという(岩崎仁「熊楠の菌類図譜を読む」『南方熊楠 菌類図譜』新潮社、2007年)。それにしても、熊楠は恐るべき鋭敏な嗅覚の持ち主でもあったようだ。この記述だけでは、どんな匂いのきのこなのか、まるで想像がつかない。

『菌類彩色図譜』には折り畳んだ状態の紙が貼りつけてあり、その中には雲母に挟み込んだ胞子が入っている。それだけではない。実物のきのこが、そのまま押し花ならぬ「押しきのこ」の状態で固定されているものもある。これはなかなか大胆な発想だと思う。つまり『菌類彩色図譜』は単なるスケッチやメモというだけでなく、それ自体が菌類標本を兼ねているということだ、もっとも、図譜、英文解説、胞子標本、実物標本の「4点セット」が全部揃っているものは、それほど多くはないようだ。

熊楠の意図は明らかだろう。彼はこの5000枚近い『菌類彩色図譜』によって、きのこたちの世界の小宇宙的とさえいえそうな広がり具合を、多面的にあらわそうとしているのだ。胞子標本や実物標本のような自然科学的なアプローチと、手描きの図譜や、画面のあちこちに伸び広がるように記述された英文解説のような、どちらかといえば美学的、あるいは文学的とさえいえるようなアプローチが合わさることで、『菌類彩色図譜』は他に類を見ない、とてもユニークな、きのこイメージのアーカイブとなった。

南方熊楠の菌類研究は、無償の情熱とでもいうべきものに突き動かされていた。それは確かだと思う。1929年、南紀行幸中の昭和天皇に、キャラメルの箱に入れた標本、110点を進献したことで有名になった粘菌(変形菌)研究と同様に、熊楠は必ずしもきのこの研究を学問として完成させることを目指していたわけではなかったように思える。『菌類図譜』に記載された新種のきのこの学名の多くが、勝手に命名しただけで、論文提出などによって公的に認知させようとはしなかったことにもそれがあらわれている。日本産のきのこを網羅した大部の『菌類彩色図譜』を出版したいという思いもあったようだが、資金面や晩年の体調の悪化によって熊楠の生前には実現できなかった。

熊楠の没後も、いくつか出版や展覧会の企画があった。だが、2007~2008年のワタリウム美術館での展覧会でも、それを元に編集され、新潮社から刊行された画集『南方熊楠 菌類図譜』にも、現在、国立科学博物館植物研究部が所蔵して画像データ化されている3500点に及ぶ『菌類彩色図譜』の、ごく一部しかおさめられていない。これはとても残念なことで、一度ぜひその全体像をつぶさに見ることができる機会を作っていただきたいものだ。同時にそのカタログを兼ねた、全点を収録し、英文解説もすべて翻訳した決定版の画集の刊行を期待したい。没後80周年にあたっていた2021年は、その大きなチャンスだったのだが、過ぎてしまったので次の機会を待つということになるだろう。

さて本稿を執筆するために、あらためて『南方熊楠 菌類図譜』をはじめ、伝記、研究書、ムックや雑誌の特集記事などを読み返しているうちに、とても面白いことに気づいた。それらの本には、たいてい「南方マンダラ」と称される、熊楠がその思想の根幹をあらわそうとしたという図が掲載されている。「南方マンダラ」には数種類あるが、その中でも最も有名なのは、ロンドン時代以来の友人で、真言宗の僧侶だった土宜法龍宛ての、1903年7月の書簡の中に描かれたものである。

それを見ると、無数の線が錯綜し、交わり合うなかに点が打たれ、イロハニホヘトなどの記号が付されている。熊楠がこの図で何をいいあらわそうとしたのかについては、諸説があってはっきりしていない。たとえば、「イ」の点は「萃点」と呼ばれるもので、森羅万象の相関関係(因果)が集中する中心点である。他の点も因果がそれぞれのあり方で交錯しているさまを示すのだという。ただ、熊楠の議論はいつものことながら飛躍が多く、西洋哲学と仏教の概念とが複雑に入り混じっていて、難解きわまる。もっと詳しく知りたい方は、鶴見和子さんや中沢新一さんの著書をひもといていただくことにして、ここではむしろ「南方マンダラ」のぱっと見の印象にこだわってみたい。

南方マンダラがプリントされた南方熊楠記念館で販売しているトレーナー。著者蔵

この「南方マンダラ」の形がきのこに見えるのは僕だけだろうか。例の「萃点」を中心にして、二本の曲線が大きく弧を描いている。その形がきのこの傘と柄に見えてくるのだ。さっと一筆で描いているから、たまたまそうなったということは十分に考えられる。だが、菌類の魅力に取り憑かれていた「きのこ人」の熊楠が、無意識的にきのこのフォルムをなぞっていたということも、大いにありそうな気がしてくるのだ。

とすると、そのきのこを貫くように、縦、横、斜めに縦横に走る無数の線は、菌糸のイメージ化のように見えてくる。本連載で何度も書いてきた通り、きのこの本体は地下に伸びた菌糸である。それらは森の植物の根などとも絡み合い、結びつき、複雑に枝分かれしつつ伸び広がっていくネットワークを形成している。そこではまさに、さまざまな因果が、さまざまなあり方で交錯しているということだ。あまりにも我田引水だという声が聞こえてきそうだが、ここで「南方マンダラ」は実は「きのこマンダラ」なのだと断言しておきたい。

*本連載は、初回と最新2回分のみ閲覧できます。