未来についてみんなで話すことは繰り返されたが、そのたびに「結局どうなるかは分からない」というところへ着地し、解散した。滅びるのはいつか、それまでに自分たちは雑貨店の商品として購入されるのかどうか、購入されるとしたらどんな場所に行くことになるのか、どんな話題でも大体「結局、それは今の段階では分からない。分かるための情報が足りない」という結論に着地した。未来のことは分からない。しかし、同じ話題でも毎回すこし違った会話が進み、違った風に着地するので、毎回新たな分からなさを得ることができた。

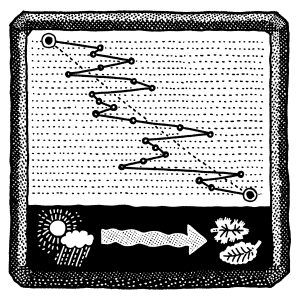

そうして、滅亡やなんかについて話し合う時間も積み重なっていき、雑貨店を取り囲む外界の季節は変わりつつあった。夏が終わるような段階になっていた。本当に暑い頃には、雲ひとつない晴天と強い雨が短い間隔で切り替わり、多い時には1日の間に3セット切り替わることもあった。ギラギラと晴れてザーッと降って、が、3回も繰り返す。しかしそういうことが起こりうるのは真夏の数週だけで、その期間を過ぎると「ギラギラとザー」以外の天気の日が目立ってくる。たとえばそこそこの風が吹き続けたり、弱い雨を伴う曇天が数十時間単位で続くことが起こったりするようになる。それでも、まだその段階では夏は終わらない。再び、「ギラギラとザー」の日になる。時には3日続く。だけどだんだん、そういった日の頻度は減っていき、切れかけた電球が点滅を弱らせながら途絶えるように、消えていく。そうなって初めて夏が終わる。鋭く強かった光も、陽炎がかかった景色も、もう無い。いつも自分にとって印象的なのは、天気の季節変化が、規則的に進行していかないことだった。すごろくの駒のように進む。すごろくゲームでは、1や3や6、さいころを振って示された数だけ駒が進む。だから進む速度ががたがたしていて、一定ではない。さらに盤面には、2もどるマスや4すすむマス、1回休みマスもある。だけどゲームとしての進行方向は一方向に決まっていて、道中がいかにがたがたであろうと、スタートから何十回もさいころを振れば、どんなにさいころ運が悪い場合でも絶対にゴールにたどり着いてしまう。夏から秋も、そんな様子に見えた。不規則な天候の振動を伴って、季節が変化していく。季節変化の途中、虫や草木は直接その骨格や皮で刺激を受ける。突発的に涼しくなった日にはもう秋だと感じたり、残暑が厳しすぎる日にはやっぱり夏だと思ったり、勘違いや行き過ぎた反応をさせられる。その反応も、虫や草木の個体ごとに違っていて、ばらばらに、それぞれ進み過ぎたり出遅れたりする。そうやって地上の世界ががちゃがちゃと騒がしく不規則に進行していく中で、日の出と日の入りだけは規則正しく変化していった。夜明けと日没は小数点以下の数字も漏らさないように、不気味なほどなめらかに、一方向に進んでいった。ゆっくり、なめらかに、途方もないくらい巨大なものが動いているという印象を与えてくる。戻らないし、進み過ぎない。誤差が出ない精確さというより、夜明けや日没たちは誤差を出す機能を持っていない、という感じがする。